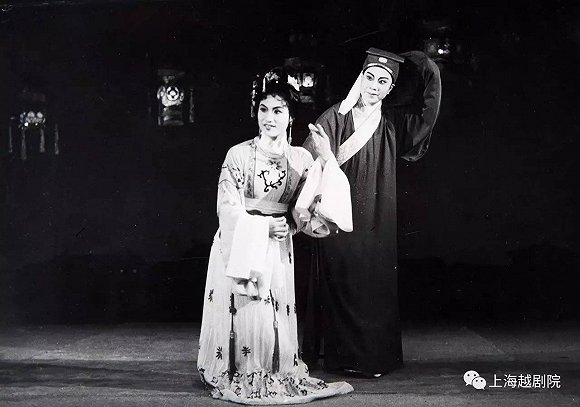

一、她不是“唱戏”的,她是“演心”的

王文娟的越剧,的特点,是“情真”。

她不是在“唱词”,而是在“说心”。

她能把一个角的内心,用最细腻的方式表达出来。

比如《红楼梦》里的林黛玉,很多人都演过,但只有王文娟的林黛玉,能让人真切地感受到那种“柔中带刚”的性格,那种“清高又脆弱”的灵魂。

三、她用一生诠释“慢工出细活”

王文娟的艺术生涯,超过70年。

她不是一夜明星,而是靠几十年如一日的打磨,才成就了今天的艺术高度。

她年轻时练唱,每天清早去河边吊嗓子;排戏时,为了一个眼神、一句话的语气,能反复练习几十遍。

二、她的声音,是江南的“软实力”

王文娟是浙江人,她的声音带着江南水乡的温润。

越剧本就起源于浙江,是一种带有浓重地方的地方戏。

而王文娟,把这种“地方性”升华成了一种“共通性”。

她用一口吴侬软语,唱出了中人最熟悉的“情感共鸣”。

五、她的唱腔,是一种“心灵疗愈”

我们生活在一个焦虑的。

工作压力、人际关系、社交媒体的“完美人设”,让我们常常感到疲惫不堪。

而在这样的时刻,听一段王文娟的越剧,就像是一场心灵的SPA。

四、她把传统唱出了“感”

很多人以为越剧是“老古董”,其实不然。

王文娟一直在尝试让越剧“年轻化”“化”。

她不仅演传统剧目,还参与创作了很多新编剧目。

比如《春江月》,就是一部题材的越剧,讲述了一个弃婴被收养的故事。

她在剧中饰演的是一位善良的养母,唱段中既有传统越剧的婉转,又有人的情感共鸣。

:她用一生,唱出中人最柔软的情感

今天,越来越多的年轻人开始重新传统戏曲,他们不再觉得越剧“老土”,而是觉得它“很酷”。

王文娟的作品,正是这种“传统+”的典范。

她的越剧名段,不仅是艺术的传承,更是一种文化的自信。

在今天这个“情绪内耗”普遍的,我们需要的,不是更多,而是更多“安静”。

王文娟的越剧,就是一种安静的力量。

它不喧哗,却直达人心;

它不张扬,却让人久久难忘。

在今天这个情绪容易被压抑、被忽视的,王文娟的越剧就像是一剂温柔的解。

它不不闹,却能直击人心。

它不讲大道理,却让我们在听戏的过程中,重新认识自己,理解别人。

在今天,很多人觉得传统戏曲“老气”“土气”,其实是因为我们离真正的“情感表达”太远了。

而王文娟的越剧,就是一种“原生态”的情感表达。

它不修饰、不做作,只用最朴素的方式,把的喜怒哀乐唱出来。

这正是我们这个,最稀缺的东西。

在快节奏、碎片化的今天,我们习惯了刷短视频、听短音频,却很少有人愿意静下心来听一段唱了几十分钟的戏。可奇怪的是,王文娟的越剧名段,却总能在不经意间打动人心,甚至让人一遍又一遍地回放。

为什么?

她的声音里究竟藏着什么魔力?

在这个“快节奏”的,我们习惯了“速成”“速红”“速衰”,很多人不愿意花时间去沉淀,去打磨。

而王文娟,却用她的一生告诉我们:

真正的艺术,是需要时间滋养的。

只有慢下来,才能真正走进,走进观众的心。

在这个快节奏的,我们不妨慢下来,听听她的越剧。

你会发现,那些看似“老掉牙”的唱段,其实藏着最真实的情感。

那些看似“过时”的戏文,其实道出了最深刻的人生。

她唱《葬花》时,不是在唱花,是在唱自己的运。

她的眼神、她的手势、她的语气,都像是从心里长出来的。

她把林黛玉的“泪”唱成了我们每个人的“心事”。

她唱的不只是戏,更是我们每个人心中的故事。

她用自己的方式告诉观众:

传统不是“守旧”,而是“传承”。

只要用心去演绎,哪怕是最古老的戏曲,也能打动今天的年轻人。

她的唱腔轻柔婉转,像水一样细腻,却又像丝绸一样有质感。

她能把一句简单的台词,唱出千百种情绪。

比如《追鱼》里那段“碧波潭前结良缘”,她在唱的时候,语调忽高忽低,像是一条鱼在水中游弋,既自由又深情。

她的声音不高亢,却足够温柔;

她的唱腔不激烈,却足够深情。

一段《红楼梦·焚稿》听完,仿佛自己的心事也被“焚”了一次,清空了情绪,也释放了压力。

她的越剧名段之所以能流传几十年,不是因为“热闹”,而是因为“沉淀”。

每一段唱腔背后,都是无数次的推敲和打磨。

每一句台词里,都藏着她对、对生活、对人性的深刻理解。

正如一句话所说:“越剧不是用来听的,是用来懂的。”

而王文娟,就是那个让我们“懂”的人。

王文娟走了,但她的越剧还在。

她的声音,留在了千千万万听众的心里。

她的唱腔,成了几代人共同的记忆。

她用一生唱尽江南柔情,王文娟的越剧名段为何能打动几代人?

你有没有过这样的时刻?

在某个午后,阳光斜斜地照进窗台,手机里偶然飘出一段婉转的唱腔,那声音像一条柔软的丝带,轻轻缠绕住你的心,让你不由自主地停下手头的事,静静地听下去。

那一段旋律,也许正来自越剧名段,而唱它的,很可能就是王文娟。

相关问答