“低调的她,为什么总能站在聚光灯下?”

“她不是在做节目,而是在讲故事。”

“她的存在,给了我们什么启示?”

“当流量成为主流,她为何还能被记住?”

“没有哈文的春晚,总觉得少了点什么?”

“:她不是的主角,却是我们情绪的导演。”

“你永远不知道,哪一段视频会打动你,直到它出自哈文之手。”

也许我们无成为哈文,但我们可以从她身上学到一点:真正的影响力,不是靠曝光,而是靠共鸣。

也许,她不是最耀眼的那一个,但她一定是最温暖的那个。

你还记得那几年的春晚吗?不一定是笑得最疯的一年,但一定是让你“情绪上头”的一年。哈文担任总导演的2013年春晚,被网友称为“最像春晚的一届”。她用接地气的语言、朴实的舞台、真实的情感,把春晚从“宏大叙事”拉回到了“人间烟火”。

可问题是,为什么在众多导演中,我们偏偏记住了哈文?因为她不是“节目导演”,她是“情绪导演”。

哈文没有站在舞台,但她让无数普通人走上了舞台;她没有高谈阔论,但她用作品表达了最深的思考;她不追求“被记住”,但她早已被我们铭记。

哈文的个人生活一直很低调,她不是那种天天上热搜的明星。但她每次出现,总能引起。为什么?因为她做的东西,总是“恰到好处”。

哈文,这个名字你可能反应是:“她是谁?”但如果你看过《非常6+1》、主持过春晚的人,你一定会说:“哦,原来是她!”但今天我们要聊的,不只是她的作品,而是她这个人——一个在媒体浪潮中沉浮多年,却始终没有被流量淹没的女性导演、制片人和主持人。

在一次采访中她说:“我不是在做节目,是在记录这个。”这句话,听起来有点“文艺”,但它真实地反映了哈文的创作理念——她不是在迎合观众,而是在与观众对话。

在信息、节奏飞快的今天,人们越来越渴望一种“情感共振”。哈文的节目,从来不只是“看热闹”,而是让人“动感情”。她懂得观众的节奏,知道什么时候该笑,什么时候该哭,什么时候该沉默。

在这个人人都想当、都想上热搜的,哈文像一清流,告诉我们:“慢一点,也可以很精。”

在这个信息、情绪浮躁的,我们太需要像哈文这样的人——不是制造情绪,而是理解情绪;不是引导流量,而是引导思考。

她不追求一夜红,而是追求“细水长流”。在这个追求“即时反馈”的,她的这种坚持,显得格外珍贵。

她不靠炒作,不靠绯闻,不靠流量明星,却靠一个个真实的故事、一段段动人的情感,打动了观众的心。这,就是哈文的魅力所在。

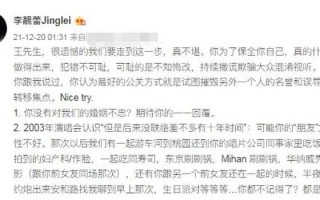

她没有刻意制造话题,但从不回避问题;她不靠绯闻出圈,却靠作品说话。她与李咏的婚姻,也一直是公众的焦点之一。李咏后,她没有在社交媒体上大肆哭诉,而是用沉默、用行动表达了对丈夫的思念。

她没有华丽的包装,没有疯狂的营销,但她用作品说话,用情感打动人心。她让我们明白,真正的好内容,是不需要“带节奏”的,它本身就自带温度。

她的《非常6+1》曾经是无数普通人的梦想舞台。不是靠颜值、不是靠流量,而是靠“真实”。每一个走上舞台的人,背后都有一个故事,而哈的,就是把这些故事讲得动人。

她的成功,不是偶然,而是必然。因为她始终站在“人心”的角度去创作,而不是站在“数据”的角度去生产。

她的节目没有“撕裂感”,没有刻意制造对立,而是用一种温和的方式,把人与人之间的距离拉近。她做的不是“款”,而是“长红”。

如今的娱乐圈,流量为王,数据说话。但哈文的作品,却始终有一群“忠实”。他们不是年轻人居多的饭圈群体,而是那些经历过生活、懂得思考的人。

有人说,她做的节目“太煽情”。可你有没有想过,这个快节奏的,我们不缺理性的分析、激烈的争论,缺的是让人停下来、感受生活的力量。而哈文,就是那个愿意为你按下“键”的人。

这就是她,一个用情感导演的。

这种克制,恰恰是她性格的写照。她不是那种情绪外放的人,但她的情绪,总能通过作品传递出来。

那一年没有炫目的,也没有明星堆砌,但她用情感打动了观众。李云迪和王力宏合奏的《金蛇狂舞》,李健和孙俪合唱的《风吹麦浪》,还有赵本山最后一次登上春晚的《中了》……这些画面至今还活跃在网友的回忆帖中。

哈文:从幕后到台前,她如何成为的“情绪导演”?

你有没有想过,为什么有些人的名字,一出现就能让人感到温暖、信任,甚至有点“安全感”?不是因为他们长得有多惊艳,也不是他们天天在镜头前刷脸,而是他们的作品,早已悄悄地走进了我们的生活节奏里。

相关问答