一、你是不是也觉得,音乐太“快”了?

我们生活在一个快节奏的。

起床听的是节奏劲的早安歌,上班路上刷的是短视频神曲,晚上回家放松一下,还是各种“”神曲。

三、梅小调,正在悄悄“出圈”

你可能没注意到,最近几年,梅戏的间小调开始在短视频平台上悄然走红。

二、为什么梅戏小调能打动人心?

你可能会问:梅戏不是戏吗?怎么还会有“间小调”这个说?

五、听梅小调,也是一种“疗愈”

在这个焦虑、浮躁的,我们太需要一种温柔的力量。

写在最后:

我们总以为,只有流行、潮流的东西才值得听、值得看。

但其实,真正打动人心的,往往是那些藏在时间深处的老歌老调。

四、听梅小调,其实是在听“我们”的故事

梅戏的间小调里,藏着太多普通人的影子。

“郎对花,对花,一对对到田埂下。”

一句小调,就是一个故事,一种生活,一份情感。

一个农妇在田间劳作时哼的歌,一个青年男子在月下思念心上人时唱的调子,一个老人哄孙子睡觉时低声吟唱的童谣……

这些旋律里,有情、有亲情、有乡愁,更有中人最朴素的情感表达。

不是那种正襟危坐、字正腔圆的唱段,而是用最接地气的方式重新演绎:

有人把老调配上生活场景,有人用方言哼唱,甚至还有人用吉他伴奏来唱小调。

为什么?

因为它们不再“高高在上”,而是“走进生活”。

就像你刷视频时突然听到一句熟悉的旋律,那种“啊,这不是小时候奶奶唱过的吗”的感觉,一下子就把你拉回了记忆深处。

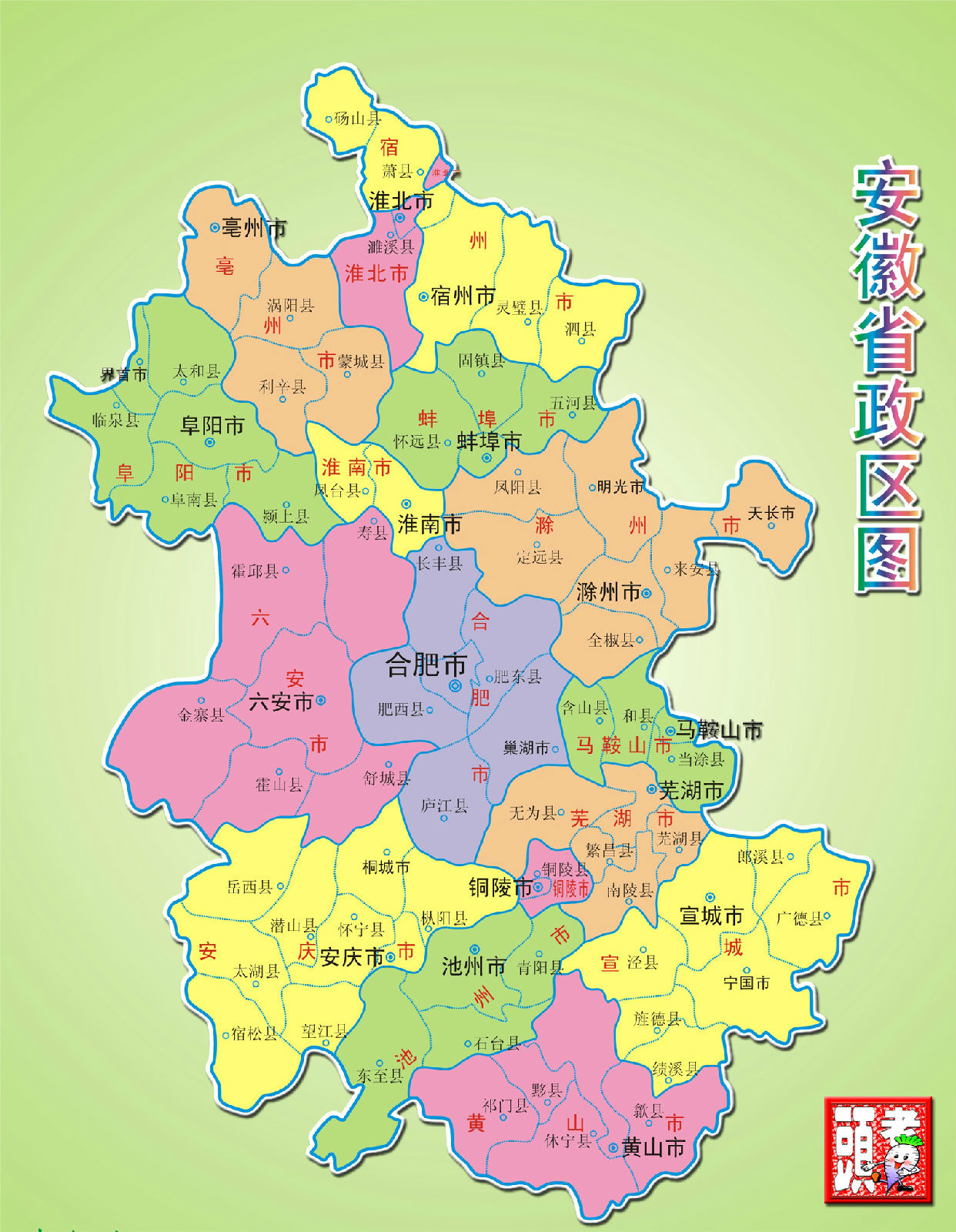

今天,我们就一起回到那个青砖灰瓦、炊烟袅袅的乡村,听听那些藏在安徽梅戏里的间小调——它们没有炫技的旋律,没有华丽的编曲,却能一句一句地唱进你心里。

但有没有发现,听多了这些,反而会有一种莫名的空虚感?

我们被“快”支配了节奏,却忘了“慢”的美感。

其实,它一直都在,只是我们走得太快,忘了停下脚步去听。

其实,梅戏最初就是从间小调发展而来的。

最早在湖北梅一带,老百姓农闲时自娱自乐,你一句我一句地唱,逐渐形成了后来的梅调,再慢慢演变成完整的戏曲形式。

听懂了它,也许就听懂了我们自己。

如果你也觉得生活太忙、声音太、心太累,不妨找个安静的午后,戴上耳机,听听这些梅戏的间小调。

也许你会发现,原来最动人的旋律,不是在舞台上,而是在记忆里,在乡音中,在那一句句唱词里。

它不会让你一听了就热沸腾,但却能在你最疲惫的时候,给你一点慰藉。

它不会让你立刻“变好”,但会让你在旋律里,找回一点曾经的自己。

它们不是为了舞台而存在,而是为了生活而生。

有人说,音乐是灵魂的镜子。

那梅戏的小调,就是一面照出生活温度的镜子。

比如《天仙配》里的“树上的鸟儿成双对”,唱的是情最模样;

《夫妻观灯》里唱的是元宵节看灯的热闹场景,唱出了生活的烟火气;

还有那些不知名的小调,可能只在村头老槐树下传唱过,但每一段都藏着普通人的喜怒哀乐。

比如那句“我挑水来你浇园”,唱的是夫妻之间最平凡的默契;

“你耕田来我织布”,唱的是相濡以沫的生活方式。

现在我们生活节奏快了,感情也变得更“快餐”了。

但这些小调提醒我们:人和人之间最珍贵的,不是多轰轰烈烈的情,而是日复一日、年复一年的伴。

这些小调最打动人的地方,就在于“真实”。

这些看似“不专业”的演绎方式,反而让年轻人更容易接受。

这种音乐,不是用来“”的,是用来“暖”的。

这说明,传统不是老气,只是缺少了新的表达方式。

梅戏的间小调,就像一杯温热的茶,不浓不烈,却能慢慢安抚你的心。

梅戏的间小调,恰恰是“慢”的艺术。

它不急、不躁,唱的是人情世故,说的是家长里短,讲的是情、亲情、乡情。

一句“郎对花,对花,一对对到田埂下”,轻快又质朴,像极了小时候外婆在灶台边哼的小调。

梅戏间小调,为什么越来越多人听?

你有没有这样的感觉?

每天刷短视频、听音乐,耳朵里全是电音、说唱、流行歌,但总觉得少了点什么。

那种让你心头一软、耳朵一亮、心里一颤的声音,好像很久没听到了。

相关问答