还可以鼓励孩子自己编谜语。

刚开始可能很幼稚:“一个红东西,圆圆的,能吃。”(苹果)

但慢慢他会学会隐藏关键信息:“住在藤上,穿着衣,肚子里面红彤彤,黑小子排排坐。”(西瓜)

这已经是在练习信息组织与表达策略了。

散步时:“你听,树上有个人在拉小提琴,吱呀吱呀不停歇,太阳一晒它就哑了。是什么?”(蝉)

孩子抬头找,第二天主动带个小本子记录“今天听到三种虫鸣”。

睡前5分钟:“给你出个难题:有头没有颈,有眼没有眉,有翅不会飞,有嘴不说话。猜一个动物。”(鱼)

孩子带着问题入睡,梦里说不定都在拼图式回忆线索。

的教育,从来不是填满一个容器,而是点燃一把火。

而谜语,就是那根最容易被忽视的火柴。

1. 信息解码能力

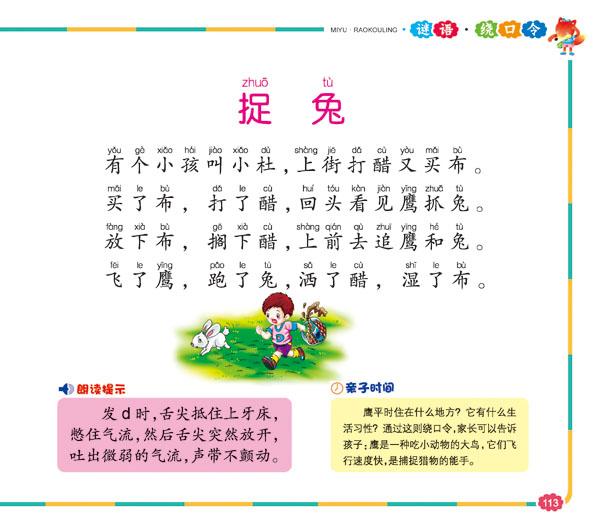

谜面往往用隐喻、夸张、错位的方式描述事物。比如“一个小姑娘,生在水,身穿粉红衫,坐在船上”(荷花)。孩子要从“小姑娘”到花,“粉红衫”是花瓣,“船”是荷叶——这本质上是在做符号翻译,和阅读理解中的“比喻句分析”完全一致。

2. 排除与聚焦能力

当听到“白天睡大觉,晚上到处跑,屋里爬一爬,吃真不少”(老鼠),孩子会自动排除“猫”“蝙蝠”“蟑螂”等选项,逐步缩小范围。这个过程,就是在模拟科学探究中的“假设—验证”逻辑。

3. 跨领域能力

“兄弟七八个,围着柱子坐,一旦要分家,衣服就撕破”(蒜)。这里把蒜瓣比作兄弟,蒜皮比作衣服,柱子是蒜心——孩子需要调动生活经验、空间想象、亲属关系三种认知模块协同工作。这种多维度关联能力,正是创造力的心。

4. 语言度提升

很多谜语靠谐音或双关制造趣味。比如“五个兄弟,住在一起,名字不同,高矮不齐”(手指)。孩子会注意到“兄弟”暗示数量,“高矮不齐”指向形态差异。久而久之,他对词语的细微差别会更,写作文时自然更容易用准词、用活词。

为什么是7-10岁的孩子最适合玩谜语?

这个年龄段的孩子,正处于从“形象思维”向“抽象思维”过渡的关键期。他们能听懂复杂句子,开始理解比喻、拟人、双关这些语言技巧,但又保留着孩子特有的天马行空。

为什么现在的家长忽略了这个“免费又高效”的教育资源?

我们花几千块报思维课、口才班、记忆力训练营,却忘了最原始、最便宜、最有效的工具就在身边。

如何让谜语真正“活”起来,而不是变成另一种任务?

很多家长一听觉得有道理,转身就打印一份“谜语100条”让孩子背。这又是典型的“把游戏变作业”操作。

:别让孩子的脑子,变成只会接收信息的硬盘

我们总担心孩子输在起跑线,拼往他们脑袋里塞知识。

可真正的竞争力,从来不是“知道多少”,而是“能不能想到”。

谜语不只是“猜答”,它是一套完整的思维训练系统

很多人以为谜语就是逗乐子,顶多算个语言游戏。但如果你细拆解一个好谜语,就会发现它背后藏着一套完整的认知升级路径:

一方面,育儿被“工具化”了。我们总觉得学习必须看得见成果:打卡表、积分卡、等级考试。而谜语呢?猜对了也就一笑而过,没量化,于是就被归为“娱乐”,不入主流教育眼。

一道数学题可以查答,一段课文可以听音频,但那种从混沌中理出头绪的能力,只能靠一次次真实的思维挣扎来培养。

但你知道吗?那些能在谜语前沉默三分钟、反复琢磨的孩子,未来在面对复杂问题时,更不容易轻言放弃。因为他们体验过——思考本身,就是一种快乐。

再比如:“一个人搬两个碗,一步三摇走得慢,四只眼睛都睁着,就是不能见面。”(打一动物)

孩子可能会先想到“猫”“”,但很快发现不对。直到有人提示“两个碗像不像两只耳朵?”“四只眼睛其实是两对耳洞?”——最后揭晓是“兔子”时,孩子眼睛都会亮起来。另一方面,亲子互动的质量正在下降。很多家庭晚饭后,大人刷手机,孩子看平板,各自沉浸在算推送的信息流里。哪怕坐在一起,也没有真正“对话”。而猜谜语恰恰是最天然的亲子互动媒介——你出题,我猜;我编一个,你来答。一来一往间,不只是传递知识,更是建立情感连接。

尤其是7到10岁这个阶段的孩子,大脑正处在逻辑思维、语言理解、能力飞速发展的金期。他们不再满足于“这是什么动物?四条腿,会汪汪叫”这种直白问答,而是开始享受“猜”的过程——那种“我差点就想到了!”“啊!原来是这样!”的恍然大悟,才是真正激活大脑的“高光时刻”。

我们总抱怨孩子注意力不集中、反应慢、不思考,可你有没有想过:他们根本就没机会“动脑”?

所以,今晚回家,不妨试试问一句:

“宝贝,给你猜个有意思的——

身子细长,兄弟成双,

每天饭前,它总登场。

打一餐具。”更有意思的是,当孩子开始给别人出谜语,他会下意识观察对方的反应:“他是不是卡在‘黑小子’这个词上了?”“要不要换个提示?”——这不就是初级版的“共情”和“沟通策略”吗?

更深层的现象是:我们正在失去“慢思考”的能力。

短视频教会孩子“立刻获得反馈”,而谜语要求他们“忍受不确定性”。前者让人上瘾,后者让人成长。可太多家长宁愿选择让孩子“开心五秒”,也不愿他“纠结五分钟”。更重要的是,所有这些训练,都不是枯燥的“上课模式”,而是在笑声中完成的。一次成功的猜谜,带来的不仅是知识,更是自信:“我也能想出来!”

比如问:“什么东西越洗越脏?”

大人一听就知道是“水”,但孩子会认真思考:“洗东西不是应该变干净吗?怎么还会变脏?”

当他突然意识到“哦!原来说的是‘洗东西用的东西’——水本身会变脏!”那一刻,不只是猜对了答,更是完成了一次逆向思维+语义转换的微型训练。比如:

真正的“动脑”,不是做十道计算题,也不是背二十个单词,而是——在不确定中寻找答,在混乱中理出线索,在笑声里完成一次思维的跃。

真正能让谜语发挥值的方式,是把它融入生活场景,变成一种自然而然的交流方式。

等他抓耳挠腮的时候,别急着揭晓。

看着他皱眉、猜测、推翻、再尝试……

那一刻,他的大脑,正在经历一场静悄悄的。而能同时做到这些的“玩具”,其实早就藏在我们儿时的记忆里——谜语。

而谜语,就是那根轻轻撬动大脑的杠杆。

它不沉重,不枯燥,甚至看起来像个玩笑。

但它能在孩子心里种下一个信念:

“我不知道答,但我可以想办找到它。”这才是未来最稀缺的素质——不是记忆能力,而是应对未知的勇气与方。

这种“脱常规”的思维方式,正是未来学习语文阅读理解、数学应用题、甚至科学推理的基础。而谜语,就像一场场微型的“脑力闯关游戏”,让孩子在不知不觉中,练出了思维的灵活性和韧性。

吃饭时:“妈妈今天做的这个菜,白白胖胖地下锅,翻来覆去一身汗,出来变得透亮亮。猜是什么?”()

孩子边吃边猜,猜不到也不急,吃完饭自己跑去厨房看原料,发现真相时大笑:“原来是你我!”孩子不动脑?可能是你没给对“玩具”

你有没有发现,现在的孩子越来越难安下来了?

刷短视频、打游戏、看动画片……手指一滑,画面就变,来得快,也去得更快。可等热闹一过,孩子脑子里空空如也——记不住情节,说不清逻辑,连讲个完整故事都费劲。相关问答

- 60个儿童谜语睡前多玩,越玩越聪明

- 答:43.四四方方,大口一张,肚里滚水,转吞衣裳。——谜底:洗衣机(打一家用电器) 44.一扇玻璃窗,里面亮堂堂,演戏又唱歌,经常换花样。(打一家用电器)——谜底:电视机 45.有时圆圆,有时弯弯,有时晚上出来,有时晚上看不见。(打一自然现象)——谜底:月亮 46.左一片,右一片,说起话来听得见,隔个山头不见面。——谜底:耳朵(打一身体部位) 4

- 6一10岁的儿童谜语简单

- 答:1、筷子:身体细长,兄弟成双,光爱吃菜,不爱喝汤(打一日常用具)。2、铅笔:小黑人儿细又长,穿着木头花衣裳,画画写字它全会,就是不会把歌唱(打一文具)。3、橡皮:身体有圆也有方,常在铅笔盒里装,要是写错一个字,它会马上来帮忙(打一文具)。4、粉笔:白娃娃,爬黑墙,越爬个儿越...

- 7-10岁儿童谜语大全及答案【5篇】

- 答:10、谜面:像糖不是糖,有圆也有方,帮你把错改,自己不怕脏。(打一学习用品) 谜底:橡皮擦 11、谜面:一字有五口,与门交朋友,顺贴人人爱,倒贴家家有。(打一字) 谜底:福 12、谜面:一物真奇怪,随人同过桥,雨淋它不湿,火烧它不焦。(打一自然物) 谜底:影子3.7-10岁儿童谜语大全及答案 1、两叶花四朵,...