一、你有多久没听过一场完整的戏了?

“曲剧大全连本”这个搜索词,像是一道裂缝,透出了一束光。它告诉我们,还有人在找,那些完整的老戏,那些连本的大戏。

三、为什么“连本”越来越稀缺?

现在打开某视频平台,输入“曲剧”,出的多是短剧、选段、翻唱,真正能称得上“连本”的少之又少。

二、“连本”背后,藏着的是曲剧的生力

什么是“连本”?简单说,就是整本戏,不是折子戏,不是选段,而是完整的故事,完整的,完整的唱段。

五、未来,我们还能看到“曲剧大全连本”吗?

这个问题,也许没有标准答。但我们可以选择。

四、谁还在坚持“连本”的传承?

尽管观众少了、演员老了、舞台小了,但依然有人在坚持。

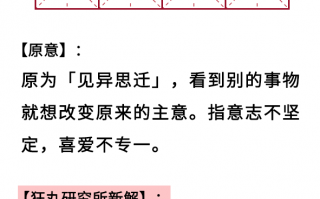

:

曲剧不会老,只是等你回家。

“连本”不只是一个词,它是一种态度,一种选择,一种文化的坚持。它告诉我们:有些东西,不能只靠流量,而要靠记忆。

为什么?因为没人拍。也因为没人看。

为什么?是怀旧?是情怀?还是,我们骨子里,其实从来没有真正离开过它?

他们要的,不是剪辑后的精片段,不是花式剪辑的热闹,而是一场原汁、从头到尾的演出。

只要有人还记得,曲剧就不会真正消失。

可问题是,如果连“连本”都没有了,曲剧还剩下什么?只剩下一堆碎片,一堆没有上下文的唱段,只剩下“听过”而没有“看过”。

在一些县镇乡村,曲剧团还在巡回演出。他们不追求票房,不追求流量,只为那一句“还有人在等”。

在一些间戏迷群里,有人自发组织“连本”演出,有人整理老剧本,有人录下完整演出上传到平台上,只为让更多人听到。

如今,村头早已没有了戏台,年轻人刷着短视频、追着剧,连“曲剧”这两个字都快听不到了。可偏偏,有人还在搜“曲剧大全连本”,还在寻找那些被岁月冲淡的声音。

如果你也曾搜索过“曲剧大全连本”,那说明你心里还有个角落,留给这些老戏。

如果你愿意在朋友圈分享一首你喜欢的唱段,哪怕只有几个人看,也是一份力量。

如果你愿意带孩子去听一场曲剧,哪怕他们听不懂,也是一种传承。

如果你愿意点开一个完整的视频,哪怕只是一次,那就是一种支持。

小时候听的那出戏,如今再听,唱腔依旧,只是听的人老了。

可只要我们还记得那段旋律,那句唱词,那场戏,它就不会真的谢幕。

愿“曲剧大全连本”,不只是一个搜索词,

而是一段回忆的起点,一次文化的回归,

更是一代人对乡土文化的深情告白。

拍一部完整的曲剧,成本高、周期长、低。演员辛苦排练几个月,一场演出下来可能只有几十人看,远不如直播带货来得快。

曲剧的“连本”,就像一部连续剧,有起承转合,有运,有情感起伏。它不像剧那样节奏紧凑,却有它独特的节奏之美。它讲的是忠孝节义,讲的是人间冷暖,讲的是人心深处最朴素的情感。

比如《卷席筒》《秦雪梅》《三子争父》《王华买爹》……这些经典剧目,哪个不是讲“情”字?哪个不是让人哭得稀里哗啦?

现在刷短视频,看的都是“一分钟看完某某剧”,“最燃片段合集”,哪还有人愿意坐下来,听一场两三个小时的完整曲剧?可偏偏,这“大全连本”四个字,就说明有人愿意。

而“连本”就是把这些完整地保留下来,让观众能从头看到尾,从出场看到谢幕,从故事开始看到故事结局。

观众呢?习惯了碎片化内容,很难静下心来看完一整场戏。再加上许多年轻人对曲剧不了解,觉得“老气横秋”,自然也就没兴趣。

还有些年轻人,开始重新认识曲剧。他们说:“小时候听爷爷奶奶听的,现在自己也听上瘾了。”

这些戏,今天听起来或许有些“土”,可正是这种“土”,才最真实。它没有太多花里胡哨的,没有复杂的舞台设计,有的只是演员的一句唱,一个眼神,一段情。

这就像吃快餐,吃多了,胃就忘了原来饭菜的味道。

这是一种什么样的情绪?是一种“慢”的渴望。在这个什么都快的,他们渴望一种慢下来的仪式感,想重新找回那种“等一场戏”的期待。

这让人想起一句话:“文化不是被发明的,是被记住的。”

“曲剧大全连本”背后,藏着一代人最深的乡愁

小时候,村头大槐树下支起一块幕布,邻里搬着小板凳围坐一圈,锣鼓一响,整个村子都安静了。台上的唱腔或高亢激昂,或婉转悠扬,一句句唱进人心里。那时候,不知道什么叫“文化传承”,只记得奶奶说:“这是咱祖祖辈辈传下来的东西,不能丢。”

相关问答