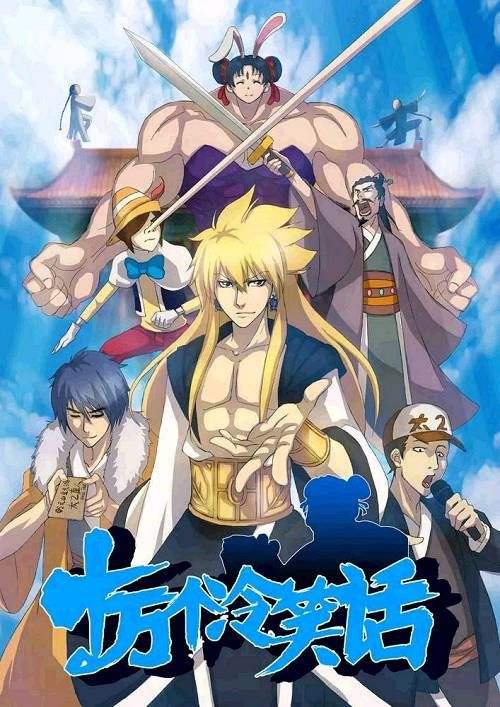

一、回忆:我们曾真心笑过它

还记得《十万个冷笑话》季刚出来的时候,那简直是“产动漫的希望”。

它不走寻常路,把经典IP玩出了新花样,从《哪吒》到《白雪公主》,从《葫芦娃》到《西游记》,每一集都像是“脑洞大开”的狂欢。

那个时期的《十万个冷笑话》,不只是搞笑,更是解构的。它用荒诞的方式讽刺了现实、动漫套路甚至观众自己。

那时候的观众看得不是剧情,是“共鸣”;不是看画面,是“看懂了”。

三、变了,观众也变了

现在的人越来越忙,时间越来越碎片。

谁还有耐心看一集30分钟的剧?更别说还要理解里面的各种“梗”。

于是,那些“短平快”的内容,成了市场的宠儿。

《十万个冷笑话》第三季,恰好做了这个“转型”:

每集变短了,笑点变得密集了,剧情变得“不重要”了。

二、反差现象:为什么它又“火”了?

尽管口碑下滑,但你有没有注意到一个奇怪的现象:

在“樱花视频”这类平台上,《十万个冷笑话》第三季却意外地“红”了。

播放量、点赞数、幕数量都不低,甚至有观众留言:“这才是我想要的搞笑!”

五、冷笑话还能热多久?

说了这么多,其实我们最关心的问题只有一个:

《十万个冷笑话》还能火多久?它这次的“冷”,是回光返照,还是新的开始?

四、平台差异:内容与受众的错位

还有一个关键点,就是“平台调性”的差异。

站的用户群体以年轻、文艺、二次元居多,他们对内容的深度和创意有一定要求。

而“樱花视频”这类平台,受众更广泛,年龄层跨度更大,内容接受度也更“包容”。

:冷笑话可以冷,但不能失真

《十万个冷笑话》的故事告诉我们:

内容可以变,形式可以变,但心不能变。

搞笑可以轻松,但不能空洞;

节奏可以快,但不能浮躁;

观众可以换,但初心不能丢。

《十万个冷笑话》第三季,其实就是一次“平台迁移”的尝试。

它不再试图“讨好所有人”,而是选择了“更适合它”的观众。

从目前的趋势来看,它的“轻量化”策略确实赢得了一定的市场。

但如果它一直停留在“搞笑段子”的层面,缺乏深度和创新,

那么它的热度,终将被更新、更的内容取代。

但到了第三季,很多老粉开始沉默了。

有人调侃说:“这哪是《十万个冷笑话》?这明明是《十万个冷知识》。”

笑点变了,节奏乱了,变得陌生,甚至连配音都“换了味儿”。

这不是我们认识的“冷笑话”,更像是“冷场”。

但这对老观众来说,是一种“背叛”。

我们曾习惯了它“用幽默讲道理”,如今却变成了“用套路博一笑”,

就像一个曾经讲人生哲理的朋友,突然开始满嘴热词,你是不是也会觉得“变了味”?

因为,最冷的笑话,也该有温度。

如果第三季能找回这种“笑里藏”的味道,

它依然有机会重新赢得观众的心。

就像《十万个冷笑话》曾经带给我们的,不仅是笑声,还有思考。

当我们笑着吐槽“哪吒是个熊孩子”时,其实也在反思“父母的控制欲”;

当我们看着“李靖打哪吒”时,其实也在感慨“亲情的错位”。

就像那句话说的:“真正的笑话,不是让人笑完就忘,而是笑着笑着就哭了。”

希望《十万个冷笑话》未来的篇章,

不只是“冷”,还能“热”起来。

不是靠平台热度,而是靠作品本身。

我们做了点小调查,发现这个平台上的观众群体和站的“老粉”完全不同。

他们大多是次接触这部作品的新观众,没有“情怀滤镜”,也没有“对比压力”。

对他们而言,《十万个冷笑话》就是一部“轻松搞笑”的短剧,节奏快、笑点多,适合打发时间。

而第三季虽然“变了味”,但恰恰迎合了这部分观众的口味:

更轻量化、更碎片化、更“快餐式”。

换句话说,《十万个冷笑话》并没有真“冷”,只是它换了观众,换了舞台。

毕竟,观众可以笑一时,但不会笑一辈子。

真正能打动人心的,不是“笑话”本身,而是藏在笑里的“共鸣”。

这其实不是作品本身的问题,而是内容与受众之间的“匹配度”出了问题。

如果你把一本哲学书放在菜市场卖,自然没人看;

但如果你把它做成短视频发在上,说不定还能火。

这其实是一种“精准投放”。

它不再追求“深度”,而是追求“即刻共鸣”。

就像短视频平台上的“段子合集”,不需要太多铺垫,只要能让人“当场笑出来”就足够了。

这就导致了《十万个冷笑话》第三季在不同平台上的“口碑两极分化”。

在站,它被批评“套路化”、“没深度”;

在樱花视频,它却被夸“搞笑”、“下饭”。

这是不是有点矛盾?

明明豆瓣评分一路走低,站评论区也是一片哀嚎,怎么在“樱花视频”上就“逆风翻盘”了呢?

为什么《十万个冷笑话》第三季突然“冷”?

你有没有这样的经历:明明是冲着搞笑而去的动漫,结果却越看越尴尬,越看越失望?

最近,有不少观众在社交平台上吐槽:“《十万个冷笑话》第三季,怎么越来越没内味儿了?”

曾经让人笑出腹肌的神作,如今却成了“食之无味、弃之可惜”的肋。

而更让人不解的是,这部作品在“樱花视频”平台上却意外地火了起来,甚至一度登上热门榜单。

这到底是怎么回事?《十万个冷笑话》究竟出了什么问题?又为什么在某些平台上“逆风翻盘”?

相关问答